Du second XXe siècle à aujourd'hui

Quelques tendances dans l'écriture

Écritures et pratiques expérimentales

Bien qu’elle déroge à la formation basique du quintette à vent en remplaçant le cor par un cor anglais, cette œuvre est souvent citée dans les ouvrages de référence comme quintette à vent (par exemple dans le Grove dictionary of music [1]). En ce sens, mais également au vu de ce que j’ai exposé en introduction à ce second chapitre, sa place me semble justifiée dans le cadre de cet article. En outre, les techniques d’écriture qui y sont développées rejaillissent également dans les Dix pièces de Ligeti qui font l’objet de ce dossier de Musimédiane.

Zeitmaße signifie littéralement « mesures de temps ». L’œuvre présente cinq sortes de tempi : la vitesse égale et fixe (12 indications différentes mais précises), le jeu aussi vite ou aussi lent que possible, le passage du plus rapide au plus lent possible ou inversement. Je qualifie de « relatifs » les quatre derniers types de tempi, car ils ne sont pas liés à une indication métronomique fixe.

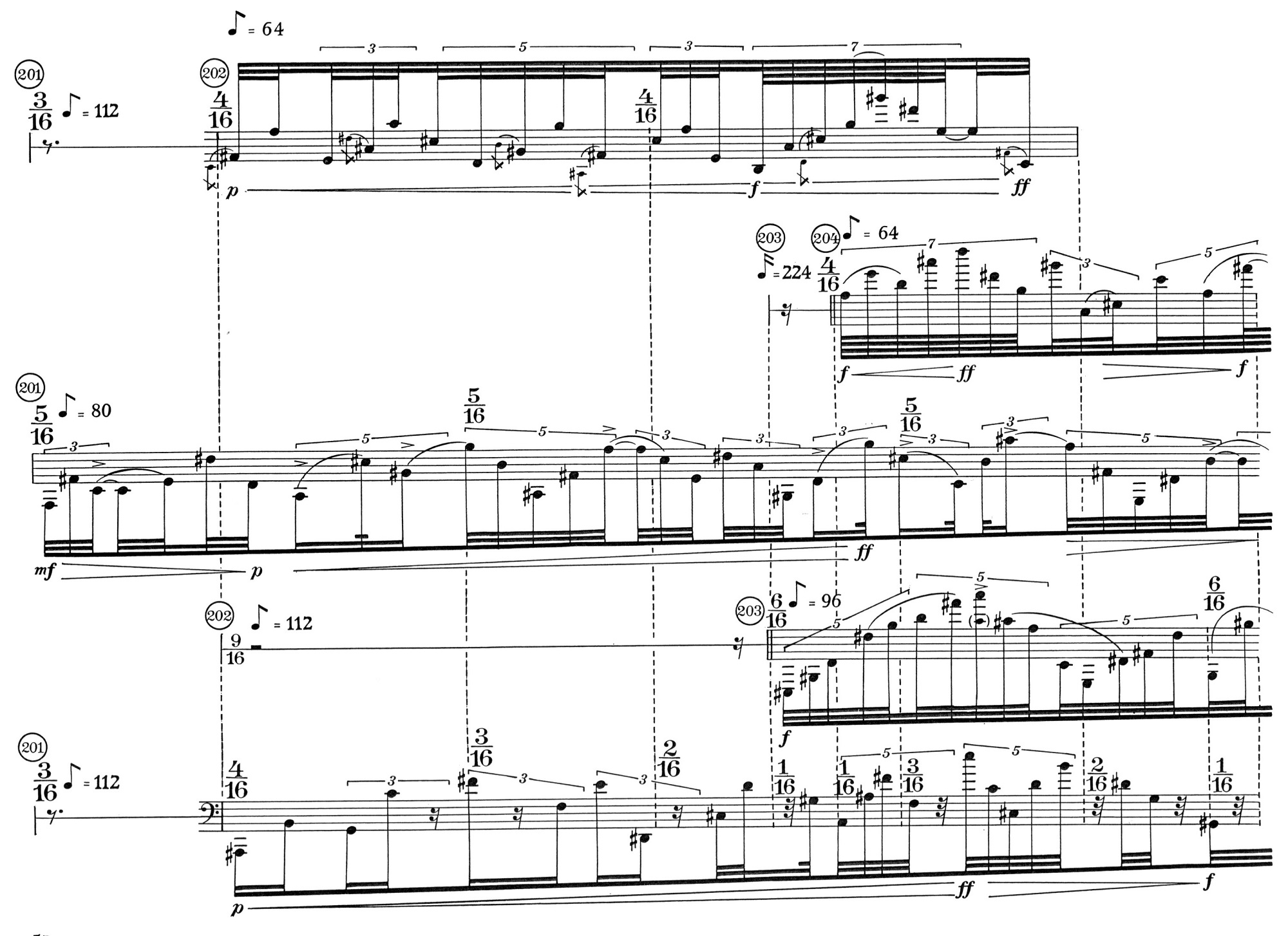

L’œuvre évolue entre deux extrêmes : soit les musiciens jouent de manière synchrone, soit chacun joue avec une couche temporelle individualisée et indépendante des autres. Par exemple, à la page 52 de la partition, le cor anglais joue un 5/16 à une vitesse de 80 à la croche. Avant même que ce 5/16 ne soit achevé, commence la mesure 202 avec l’entrée simultanée du hautbois et du basson, mais le premier joue à une vitesse de 64 à la croche, tandis que celle du second est presque le double (112). La disposition graphique et les indications de synchronisation montrent que le 4/16 du hautbois correspond au 4/16 et un 3/16 du basson. À la fin de cette page, les cinq instruments jouent en tutti mais chacun selon une autre vitesse : le cor anglais à 80, la clarinette à 96, le basson à 112 et le hautbois à 64. La flûte joue également à 64, mais se cale sur le second 1/16 du basson et jamais par rapport au hautbois, bien qu’ils aient tous deux des septolets de quadruples croches à cet endroit. Cet exemple nous montre cinq couches temporellement indépendantes avec seulement l’un ou l’autre point de correspondance, notamment pour lancer un départ.

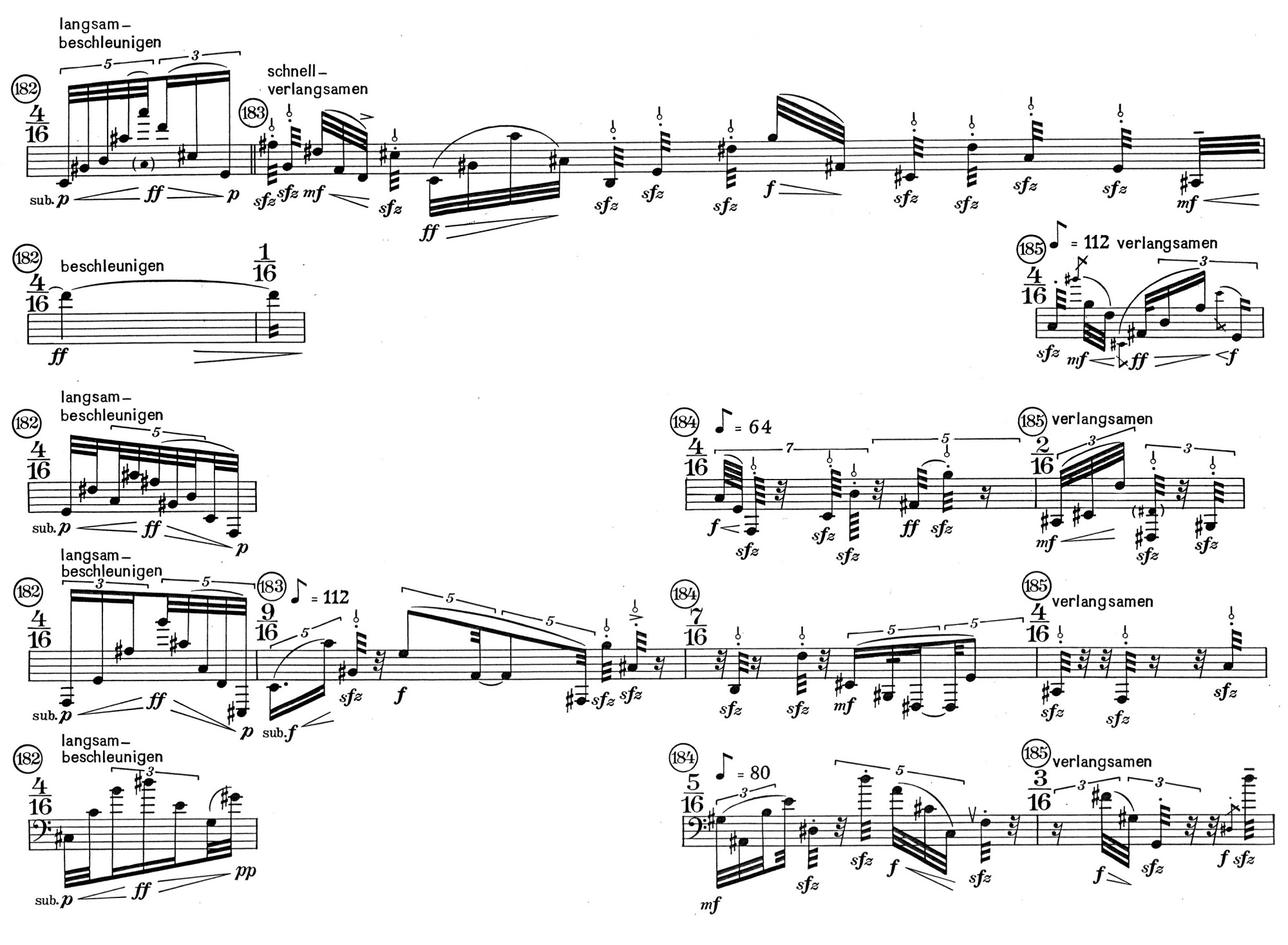

Un peu plus tôt dans l’œuvre, on trouve un autre exemple de couches de vitesses différentes. Aux mesures 184-185, on a des métriques et des tempi différents, mais ceux-ci ont été établis de telle sorte que les barres de mesure soient synchronisées. Seul le hautbois se démarque avec un de ces tempi relatifs, « schnell – verlangsamen » (vite – ralentir) ; il est donc tout à fait indépendant des autres instruments.

Ainsi, Stockhausen crée des polyphonies particulièrement complexes, du fait de la non-coïncidence des systèmes de mesures, mais aussi de l’emploi de nombreuses valeurs irrationnelles, ou encore des accélérés et des ralentis. Dès lors, et comme chez Schönberg, le choix d’instruments aux timbres très individualistes permet de mettre en valeur les différentes composantes de la polyphonie. Toutefois, chez Stockhausen, nous n’avons plus affaire à des motifs liés au paramètre de la hauteur, mais à des couches de temps.

Le choix des instruments a également été déterminant pour la réalisation des divers types de tempi relatifs. Dans le texte accompagnant le CD consacré à l’œuvre [2], Stockhausen explique d’ailleurs que toute tentative d’arrangement pour une autre formation serait un non-sens, car les tempi relatifs dépendent avant tout des capacités des instruments (et des instrumentistes). En effet, Stockhausen considère que jamais le basson ne pourra jouer aussi vite que la flûte : là où la flûte joue 10 notes dans un temps donné, le basson n’en joue que sept. Cela signifie que si l’on donne le même nombre de notes à jouer aussi vite que possible, la flûte aura fini avant le basson, et inversement, si l’on veut qu’ils soient strictement dans le même intervalle de temps, il faut donner moins de notes au basson.

Si l’on considère à présent le type « aussi lent que possible » qui implique de jouer une phrase en un souffle. Cette lenteur dépend donc des capacités pulmonaires de l’instrumentiste, mais aussi des exigences propres à chaque instrument. Lorsqu’un instrumentiste doit jouer une phrase aussi lentement que possible, les autres doivent adapter leur vitesse en ce sens.