Analyse pièce par pièce avec les descripteurs audio

Pièce n° 1 - Molto sostenuto e calmo, pièce d’ensemble

effectif : flûte en sol / cor anglais / clarinette / cor / basson

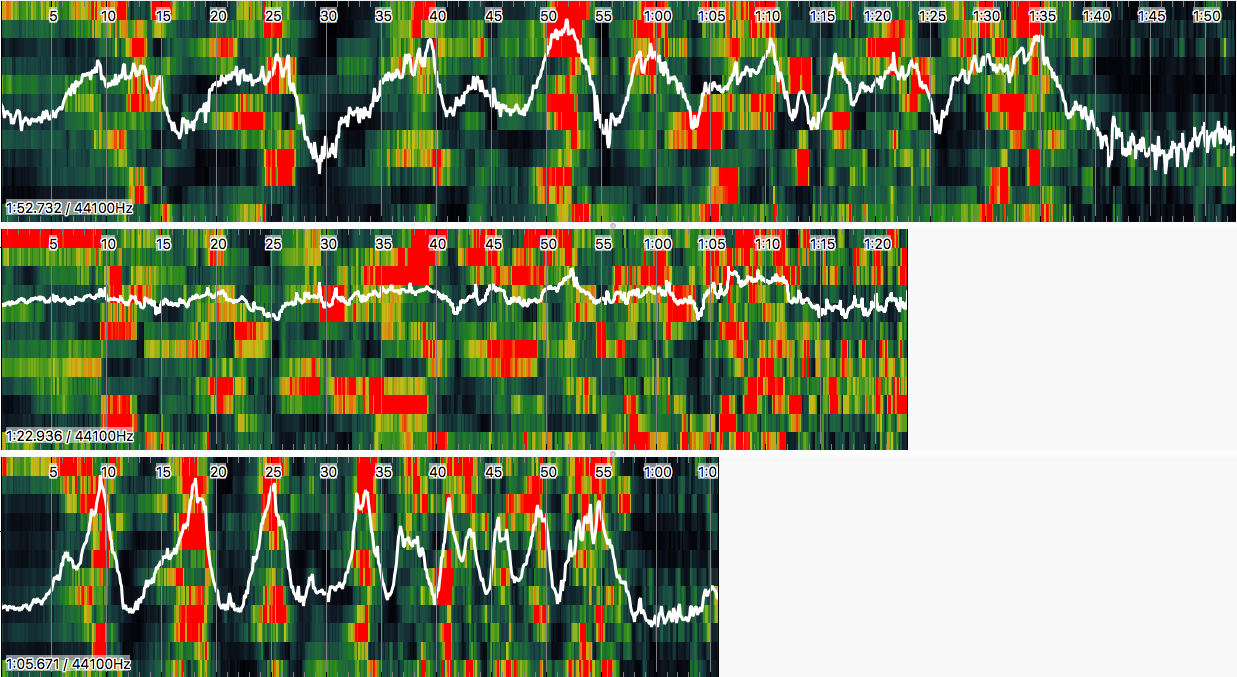

La pièce peut être divisée en deux sections (mm. 1-16 et 16-25) que je vais analyser séparément. La première est constituée d’une texture contrapuntique lisse à partir d’un agrégat diatonique (mi2 / fa2 / sol2 / la2 / si2) dans le registre médium/grave. Les tuilages de soufflets (pp, cresc., mf, decresc., pp) créent des changements de couleur en faisant ressortir successivement les divers timbres instrumentaux et les hauteurs qui leur sont associées. Outre la durée (et donc le tempo dans le cas de cette pièce sans pauses internes), la dynamique a été le facteur qui a contribué à différencier de façon notable les trois versions de la pièce n° 1. Pour faire ressortir les différences de dynamique, nous avons fait appel au descripteur d’acuité spectrale [1] pour sa capacité à décrire les variations de dynamique et de timbre. L’exemple n° 3 représente la courbe d’acuité spectrale surimposée au chromagramme. On voit immédiatement que les trois profils de courbe (correspondant aux trois versions) sont très différents. Dans la version neutre, le profil est globalement plat. La moyenne d’acuité spectrale est assez élevée (M. 0,75 ; CV 0,07) ce qui indique que les instruments produisent toutes les notes avec une dynamique semblable, mais relativement élevée. Les soufflets requis par le texte du compositeur ne peuvent pas s’exprimer, ils sont comme compressés, ce qui conduit à la quasi disparition de la mélodie « fantôme ». Par ailleurs, le pianissimo sempre (m. 15, à 1’15 dans la version neutre) ne se traduit par aucun infléchissement de la courbe. Dans la version sur-expressive, les pics sont extrêmement saillants avec des écarts importants (M. 0,84 ; CV. 0,20). L’exagération des soufflets déséquilibre la texture globale, certains timbres et certaines hauteurs ressortant aux dépens des autres. L’effet en est même assez grotesque. La version expressive est celle qui montre le meilleur équilibre entre fusion des timbres et ségrégation des flux auditifs produits par chaque instrument (M. 0,50 ; CV. 0,15). Le respect des soufflets et de l’équilibre entre les instruments, et probablement aussi le bon tempo (la version expressive est la plus lente), favorisent l’émergence de la mélodie « fantôme » au sein de la texture. Contrairement à la version neutre, le pianissimo sempre, dans les versions sur-expressive et expressive, est parfaitement audible (respectivement à 0’57 et 1’37) et, également, visible sur les profils de courbe.

Exemple 3. Pièce n° 1, section a (mm. 1-16) : chromagramme et acuité spectrale (courbe blanche), versions expressive (en haut), neutre (au milieu) et sur-expressive (en bas).

Extraits audio 1-3

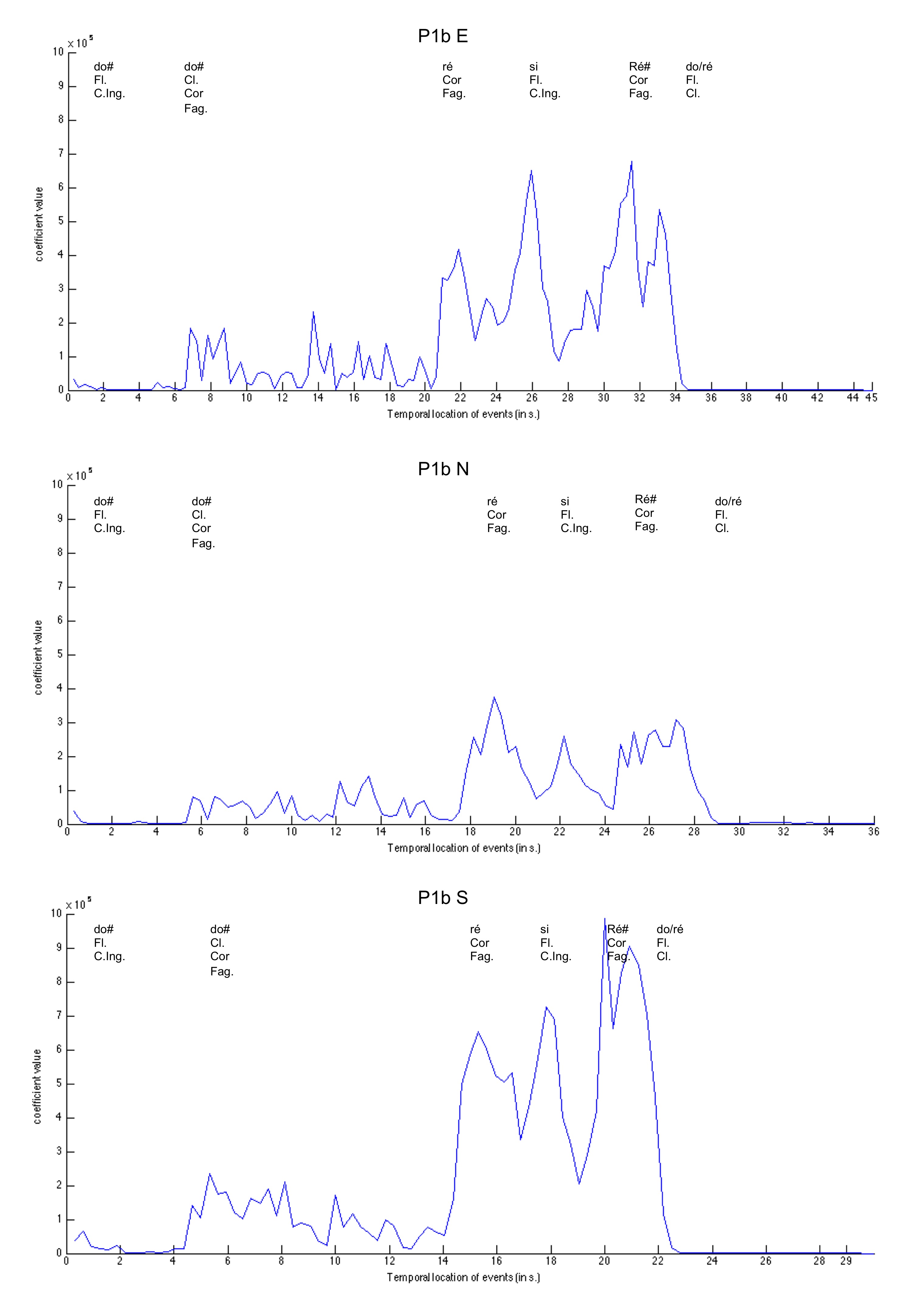

La seconde section est constituée de sons tenus attaqués subito fff (tutta la forza). Elle commence par un unisson sur do#4 (flûte en sol et cor anglais, puis clarinette en sib, cor en fa et basson). Ligeti introduit progressivement des hauteurs proches (ré4, si4, ré dièse4) afin de produire des battements et des sons différentiels comme il fera dans la neuvième pièce. La section se termine par un intervalle de seconde majeure (do4 / ré4). C’est donc une section où l’interprétation doit exprimer une tension exacerbée en maîtrisant les battements et les sons différentiels. Pour mesurer les différences de tension selon les trois versions, nous avons mis à profit le descripteur de rugosité. L’exemple n° 4 représente les profils de rugosité de chaque version. On peut observer que les trois profils sont assez proches avec des pics de dissonance qui apparaissent à chaque entrée d’instrument et principalement pour les entrées avec des notes qui sortent de l’unisson sur do dièse. Par contre, le degré de rugosité est bien plus important pour les versions expressive (M. 113600 ; CV 1,41) et sur-expressive (M. 180910 ; CV. 1,39), en comparaison de la version neutre (M. 73641 ; CV. 1,24) [2]. Les entrées instrumentales de la version sur-expressive sont souvent exagérées alors que le compositeur a précisé dans la partition que les entrées doivent se faire au niveau indiqué, sans accentuation et sans diminution (en respirant brièvement et en ré-attaquant avec la même force). On l’entend notamment lors de l’entrée de la clarinette, du cor et du basson m. 17. À l’inverse, dans la version neutre, on ressent une faible tension. Les entrées sont moins marquées, à tel point que celle de la clarinette à la m. 21 est inaudible alors que dans les deux autres versions, on entend clairement une césure. La netteté des entrées, la justesse et le bon équilibre entre les instruments semblent être les facteurs qui ont le plus contribué à produire le bon degré de rugosité et par conséquent la tension requise par le texte.

Extraits audio 4-6

Exemple 4. Pièce n° 1, section b (mm. 16-25) : rugosité, versions expressive (en haut), neutre (au milieu) et sur-expressive (en bas).