Ligeti était très conscient de la qualité de cette œuvre. Durant sa composition, il écrivit à l'hautboïste Per Olof Gillblad : « Je n'ai pas écrit ici quelque chose à la va-vite, du coup cette pièce [le 2e Quatuor à cordes] est fantastiquement bonne, et le quintette à vent devra être tout aussi réussi » [1]. Et en s'adressant aussi à Ove Nordwall il remarque : « Si tu regardes l'ensemble des mouvements, tu verras à quel point c'est une bonne composition » [2] - un jugement qu'il nous est impossible de contredire. L'épithète de « fantastique » s'applique toutefois aussi au contenu des Dix pièces que Ligeti décrit de façon semblable à celui du quatuor à cordes :

[...] S'il y a des associations, alors c'est avec Alice aux pays des merveilles, ou plutôt avec De l'autre côté du miroir (il y a là des particularités formelles, comme le passage soudain, abrupt, d'une case à l'autre de l'échiquier, ou ce moment où Humpty Dumpty dit soudain “but” au milieu du poème puis s’arrête et ne dit plus que “good-bye”). Au fond, Alice est déjà là dans Aventures, et partout ailleurs ; sans doute ce livre a toujours été aussi important pour moi que Kafka, simplement je n’y ai jamais pensé consciemment, et de la même façon dont j’étais tombé sur l’extrait de Keats après avoir commencé la composition de Lontano, j’ai tout à coup remis la main sur Lewis Carroll (même s’il s’agissait depuis toujours d’un de mes livres préférés – et très proche de Klee et Miró) alors que j’en étais déjà au 5e mouvement du quatuor. D’un coup j’y ai vu des analogies, surtout dans la forme. Le quatuor est très ”maniériste”, ce qu’en ce moment j’aime bien. [3]

En écrivant « en ce moment », Ligeti laisse à penser que ces indications peuvent s’appliquer également aux Dix Pièces pour quintette à vent. De surcroît, la citation de Lewis Carroll [4] dans la lettre à Nordwall se retrouve textuellement dans la partition, à la fin du dixième et dernier mouvement, comme indication après la dernière note du basson (ou plus exactement accompagnant le silence de dix secondes qui la suit) : « … but– ’ There was a long pause. ‘Is that all?’ Alice timidly asked. ‘That’s all’, said Humpty Dumpty. ‘Good-bye’ » [5].

Une autre caractéristique des Dix Pièces, certes fondamentale de la plupart des compositions de Ligeti, est leur énorme difficulté, mais ici elle est portée à son comble. En effet, Ligeti a eu l’idée d’écrire pour chacun des cinq instrumentistes un « micro-concerto » virtuose. Il écrira trente ans plus tard à ce propos :

Jouant avec le feu, j’ai écrit des pièces à la limite des possibilités instrumentales. Mon objectif n’était pas cependant de faire assaut de virtuosité, mais de développer des concepts formels de tension et d’expression extrême. Si je cherche à faire quelque chose de nouveau, ce n’est pas dans le domaine des pratiques d’exécution (par exemple en plaçant ou en costumant le musicien de façon insolite), mais au sein même de la musique. [6]

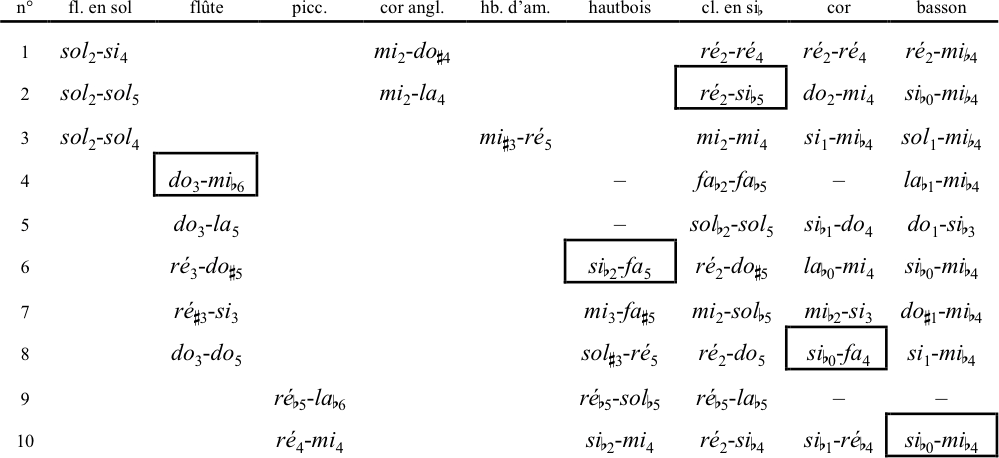

Se tenir « à la limite des possibilités instrumentales » signifie très concrètement une exploration extensive de l'ensemble de l'ambitus des instruments. Les cinq musiciens jouent de neuf instruments (voir le tableau plus loin), les « micro-concertos » (n° 2, 4, 6, 8 et 10) étant à chaque fois dédiés à leur instrument principal (donc pas à la flûte alto ou au piccolo, ni au cor anglais ou au hautbois d'amour). Dans ces mouvements solistes l'instrument va toujours au bord extrême de son ambitus [7].

Tableau 1. Ligeti, Dix Pièces, synopsis des instruments et d'ambitus de la hauteur du son

Une des idées de base des Dix Pièces consiste en un éclaircissement progressif de la sonorité globale vers l’aigu. Ce processus garantit entre autres l’unité des dix mouvements entre eux. Ligeti remarque à ce sujet: « Au début, les pièces sont situées plutôt dans le registre moyen grave, puis dans le moyen aigu et enfin (hormis la 10e pièce) dans l’aigu [8]. L’arc que décrit la tessiture de la flûte, entre les nos 1 et 9 (de sol2 à la♭6), illustre très bien ce procédé. D’autre part, on note dans la suite des instruments solistes dans les « concertos » (voir les dans le tableau) une tendance inverse : on procède de la clarinette à la flûte, ensuite du hautbois au cor pour terminer avec le basson, c’est-à-dire des instruments aigus aux graves. Somme toute, la structure du cycle forme un genre d’éventail qui commence à l’octave 2, au centre de la clef de fa, pour atteindre son ouverture maximale entre les n°s 9 et 10 (la♭6 - si♭0).

Le choix de l’effectif du quintette à vent ouvre une perspective historique qui pointe vers le monde désormais passé des orchestres d’harmonie, des sérénades et des divertimentos. Les parties concertantes en particulier reflètent certaines caractéristiques du même genre musical au XVIIIe siècle. Nous n’avons qu’à jeter un coup d’œil sur la partition de la Gran Partita de Mozart, sa sérénade pour instruments à vent en si♭ majeur K361. Le passage initial avec la clarinette solo et accompagnement fait place au Trio II du premier menuet qui consiste en un duo concertant entre basson et hautbois. L’Adagio qui suit se présente par moments comme un double concerto pour hautbois et clarinette, tandis que la « Romance », dans ses passages Adagio, offre à la clarinette l’occasion de jouer en solo plusieurs cadences. Enfin, l’avant-dernier mouvement, un thème Andante avec six variations, est entremêlé de parties solistes, et la pièce entière s’achève sur une authentique musique pour orchestre d’harmonie. Or, le fait que Mozart déploie dans le genre divertissant de la « sérénade » des idées musicales des plus profondes et une écriture des plus sophistiquées [9], est ce qui établit vraiment le lien essentiel avec les Dix Pièces de Ligeti. Il y a certes ici des allusions – terme qu’affectionne Ligeti – au style de la musique pour instruments à vent de l’époque classique (on pense en particulier aux nombreuses octaves à l’unisson [10]) ; cependant, l’attitude intellectuelle qui transparaît dans sa musique, ainsi que la technique d’écriture qui se sert de sonorités extrêmes et jusque-là jamais entendues, appartiennent de plein droit au XXe siècle.

Dans le mouvement initial l’ensemble instrumental nous présente deux types opposés d’expressivité : une sonorité douce, nostalgique, côtoie une deuxième toute en signaux d’alarme. Toute la première partie de ce mouvement, la plus longue, repose sur des changements harmoniques métriquement irréguliers – un cluster diatonique de cinq sons en est le point de départ – qui sont amenés par des mouvements mélodiques infimes. La seconde partie, plus courte, interrompt « subito fff tenuto, tutta la forza » avec un unisson aigu et tranchant ce tableau presque pastoral, telle une sirène signalant un danger.

Après un « silenzio assoluto », le second mouvement, qui s’enchaîne attacca, est consacré à la clarinette concertante accompagnée d’abord par les accords puis par la polyphonie des autres instruments. Le cluster chromatique initial (ré♯2 - sol2) se réfère aux clusters du premier mouvement, mais sous une forme radicalement changée cette fois-ci quant à l’articulation et aux nuances (double croche accentuée « sff possibile »). La clarinette soliste démontre ici son agilité (en jouant legato) et en même temps son impressionnant ambitus (ici ré2 - si♭5). Il est intéressant de noter qu’il existe une correspondance entre la fin du premier et celle du deuxième mouvement : tous deux finissent sur une seconde majeure entre clarinette et flûte alto, la clarinette jouant à chaque fois au-dessus de la flûte (ré4/do4, puis la5/sol5). Cependant, la première fois, il s’agit d’un son en écho joué tout doucement (« quasi eco ») tandis que la seconde fois, nous entendons un ffff strident qui s’arrête « comme arraché » [11].

Le troisième mouvement, qui est de nouveau écrit pour la totalité de l’ensemble, commence presque comme le premier mais dans une tessiture plus aiguë, où on rencontre un accord de trois sons sur si au lieu du cluster phrygien de cinq sons sur mi (si3/do♯4/ré♯4). Aussi la rythmique de cette texture polyphonique, avec ses divisions typiques en 3 : 4 : 5 (hormis le trait mélodique espressivo de la mesure 10, en double octave et strictement homophone), rappelle le premier mouvement (surtout les mes. 13-15). Et de nouveau, ce sont la flûte et la clarinette qui auront le dernier mot : dans le « morendo al niente » la clarinette joue un si, et la flûte un la.

Le hautbois et le cor ne jouent pas dans le micro-concerto pour flûte qui suit, ce qui permet aux deux musiciens précédemment les plus sollicités de se reposer. Le mouvement, marqué d’un Prestissimo leggiero e virtuoso qui vaut pour les trois instrumentistes, défile à toute allure telle une triple cadence, dans laquelle les trois parties – flûte, clarinette et basson – présentent une difficulté de jeu décroissante. Après le point culminant de la mesure 19, où le soliste doit jouer un mi♭6extrêmement difficile suit une coda très calme, un peu comme celle que l’on avait entendue à la fin du troisième mouvement. De nouveau, flûte et clarinette vont jouer « leur » seconde majeure, mais cette fois-ci, à la fin du concerto pour flûte, c’est la flûte qui prend le dessus : elle joue le ré♯3 tandis que la clarinette se réserve le ré♭3.

Les cinquième et sixième mouvements – l’un pour ensemble sans hautbois, l’autre avec hautbois concertant et un ensemble qui fournit la base de soutien, – sont intimement liés et s’enchaînent attacca. À un stade antérieur de la composition, ils n’avaient formé qu’un seul et même mouvement [12], ce que l’on décèle encore dans les indications d’exécution identiques : Presto staccatissimo e leggiero. Contrairement au topos de la sonorité pastorale et chantante du hautbois, l’écriture de cette petite pièce virtuose explore une alternative instrumentale, à savoir la production de sons courts et aigus qui, combinés avec l’indication prestissimo possibile [13] et des suites monotones d’intervalles surtout de secondes majeures et mineures, rappellent davantage le jacassement d’un oiseau que le son du chalumeau. Les autres instruments reprennent l’idée des répétitions de sons rapides. Le 5e mouvement, une sorte de préparation, se fonde du début à la fin sur cette technique, aussi une grande partie de la pièce suivante. Avec le premier accord du 6emouvement on entend pour la dernière fois la fameuse seconde majeure des mouvements précédents nos. 1-4 (do♯4 à la flûte, do♭4 à la clarinette). Ces deux instruments forment avec le cor la seule contrepartie du hautbois dans le n° 6, en opposant à la mes. 9 un jeu lié et mélodieux (Poco sostenuto, legato dolcissimo) aux staccatos bavards du soliste, et en introduisant de cette façon un peu pathétique et presque « solidaire » le point culminant du micro-concerto pour hautbois : une progression mélodique en quadruple octave (telle l’introduction de la cadence du soliste dans un concerto classique) nous mène vers la note extrême du hautbois (fa5) qui doit ensuite être tenue, et cela prolongée par un point d’orgue, sans accompagnement pendant toute une mesure. Le caractère gestuel de « l’exposition orchestrale » (mouvement n° 5) suivie d’un concerto en miniature (n° 6) implique certes certains effets comiques et rappelle par là les Aventures & Nouvelles Aventures de Ligeti. Ceci concorde avec le commentaire chuchoté sur lequel la flûte, le cor et le basson terminent cet event.

Le septième mouvement, écrit pour l’ensemble entier, commence comme le second (pour clarinette), mais, suivant la tendance générale du cycle, il est écrit plus d’une octave plus haut: le cluster chromatique du début, bref et dur, entre ré♯2 et sol2 dans le n° 2, s'étend ici de sol3 à si3. La division nette en deux parties contrastantes se réfère quant à elle au premier mouvement, mais avec une répartition inverse des caractères : alors qu’on avait là un début doux suivie d’un dur signal d’alarme, ici on entend une sorte de scène de chasse crispée, suivie d’une partie finale détendue et expressive [14]. Si le cor se tait à nouveau dans la seconde section du n° 7 et dans la première partie du n° 8 c’est afin que le musicien puisse se reposer avant d’attaquer « son » concerto piccolo [15].

Dans l’introduction du huitième mouvement, donc onze mesures avant le premier son longuement tenu du cor qui commence « de manière imperceptible, comme de loin » [16], on reconnaît un parfait exemple de micropolyphonie, cette technique bien-connue créée par Ligeti. À partir de ré3 - fa3, une tierce mineure qui nous rappelle Béla Bartók [17], émerge une texture sonore belle et paisible qui, grâce aux subdivisions rythmiques hautement différenciées des échelles mélodiques (divisées selon 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9), produit un éclairage tamisé et changeant. Grâce au cor qui s’en détache doucement, on peut imaginer ici une scène romantique. Tel un spectre, un glissando dans le cor - sur un crescendo allant du p au ff - entraîne quelques bizarreries, avant que la coda, une cantilène jouée « dolce, tenuto cantabile sin al fine », réinstalle l'atmosphère du début (« solitude de la forêt »).

Le neuvième mouvement, auquel participent uniquement les instruments à hauteurs aiguës, piccolo, hautbois et clarinette, forme un contraste des plus accusés avec le mouvement précédent. Ligeti a décrit en détail ce terzetto extraordinaire dans un commentaire accompagnant l’enregistrement de sa musique de chambre chez Sony [18]. Il insiste en particulier sur le phénomène des sons différentiels dont il a exactement calculé l’effet de distorsion [19]. Il remarque à la fin : « …il n’est pas rare que certains auditeurs se bouchent les oreilles ou prennent la fuite, car cet effet est assez bouleversant » [20]. Dès 1968 le compositeur avait d’ailleurs souligné dans une lettre à Ove Nordwall le caractère sonore agressif de ce mouvement : « N° 9 Mouvement pour tout l’ensemble (cystoscopie) » [21].

Ligeti qualifie le dernier mouvement, un concerto miniature pour basson, de « clownerie extravagante » [22]. L’instrument soliste se présente ici comme un artiste transformiste flanqué de quatre assistants qui confèrent à sa partie des timbres toujours différents. Le principe est celui d’une monodie instrumentée de manière très raffinée. Toutes les entrées s’effectuent simultanément sur les mêmes hauteurs ou à l’octave. Cependant, certains sons isolés, surtout ceux marqués sff, sont « salis » par de minuscules clusters, sans que cela ne modifient notre impression d’une musique monodique qui perdure malgré l’exploration de certaines zones à l’extrémité du possible. Voire à ce sujet la chute d’une seconde mineure qui s’étend sur trois octaves (ré4-do♯1) à la fin de la pièce, une transposition musicale de la citation déjà mentionnée de De l'autre côté du miroir [23].