4.3. Situations nouvelles : l'écoute

Il est évident que les technologies numériques ont profondément modifié notre façon d’écouter la musique. On n’entrera pas ici dans une étude, au demeurant fort utile, sur les pratiques du grand public (du cd au baladeur mp3 en passant par la consultation sur internet), et on se limitera à l’écoute interactive suscitée par une réflexion analytique.

Le commentaire musicologique se heurte à la confrontation entre le temps du discours et celui de l’œuvre analysée. La plupart des « traités » musicaux (dont celui de Messiaen auquel il a été largement fait allusion ici) sont illustrés par des extraits des partitions en notation conventionnelle ou des schémas plus ou moins spécifiques, qui demandent au lecteur d’entendre l’exemple dans son for intérieur.

Les outils d’écriture multimédia interactifs (sur cédérom, dvd-rom ou internet) permettent aujourd’hui d’enrichir le propos par l’écoute d’extraits sonores, directement confrontés à la représentation graphique. On parle alors de transcription d’écoute, dont la fonction n’est pas la composition ou l’interprétation de l’œuvre, mais sa compréhension par l’auditeur.

Depuis nos premiers travaux dans ce domaine (Les Musicographies, 1996), nous avons été amenés à développer de nombreuses interfaces d’écoute didactiques (cédérom La Musique Électroacoustique, sites pédagogiques pour l’Education Nationale…) avant de rationnaliser enfin la démarche en développant le logiciel auteur metaScore, largement utilisé depuis par le département pédagogie de la Cité de la Musique pour ses Guides d’écoute [3].

Quelques extraits d'analyses sont consultables sur http://mediatheque.cite-musique.fr

(Rubrique : Dossiers Pédagogiques, puis Guides d'écoute; dans Classique et contemporain et Musiques du Monde, cliquez sur les aperçus)

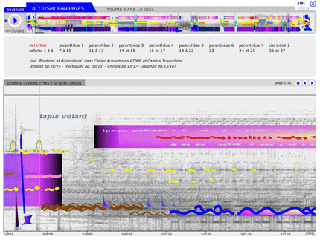

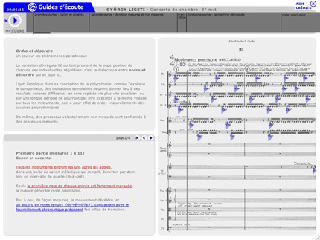

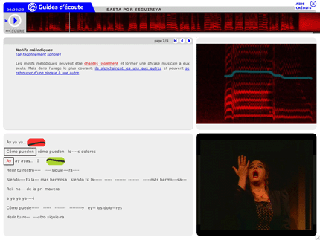

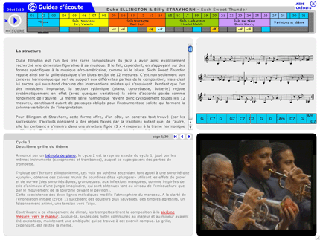

Exemples d'analyses réalisées avec metaScore

Cet environnement permet l’analyse d’une œuvre musicale ou audiovisuelle par composition de documents d’analyse textuelle et graphique dont tous les éléments (pages, textes, images numériques, annotations graphiques) peuvent être synchronisés au document analysé.

Pour le lecteur, les fonctionnalités de base sont relativement simples :

- lire une représentation graphique simultanément à l’écoute, grâce à un curseur synchrone balayant la page de gauche à droite,

- se déplacer dans cette représentation par un système de pagination, soit de façon automatique au fil de l’écoute, soit de façon interactive par un appareil de foliotage,

- lire un commentaire textuel comportant des liens permettant l’écoute d’extraits, illustrée d’annotations graphiques.

Le commentaire peut être lui aussi paginé, synchronisé à l’écoute (« en temps ») ou dans une approche transversale à l’œuvre analysée (« hors temps »). On peut ainsi composer une description linéaire de la pièce, qui sera lue au fil de l’écoute, ou une analyse thématique ou structurelle.

Si l’interface de consultation de ce type de document se doit d’être aussi intuitive que possible, la fonction « auteur » est beaucoup plus complexe, et son interface pose des problèmes plus délicats [4].

Concrètement, si l’on veut par exemple synchroniser l’enregistrement d’une interprétation d’une pièce avec sa partition d’orchestre, il faut le faire successivement pour chaque page, chaque système, chaque mesure, voire chaque note dans les variations de tempo, après avoir localisé chacun de ces éléments graphiques dans la page. Ce n’est qu’après ce préalable que l’on pourra commencer à « parler de la musique » en des termes que l’on pourra illustrer de liens d’écoute.

Ce tissage progressif et fastidieux d’une relation fine entre le temps musical et le temps de l’enregistrement est rendu possible dans metaScore par un parti pris ergonomique radical : le va-et-vient entre le mode « lecteur » et le mode « auteur », si fréquemment nécessaire à la tâche de synchronisation, est disponible en permanence par le simple basculement d’une des touches du clavier, de façon à pouvoir se déplacer dans le temps et corriger le temps à la volée dans le même geste et la même passe d’écoute.

Ce « rapprochement des temps », que seule peut rendre possible l’interactivité numérique, peut soulever des paradoxes : il arrive qu’une hypothèse d’analyse, issue du souvenir d'une première écoute, se heurte à l’épreuve de la confrontation à l’écoute finement indexée. Ce phénomène, que l’on rencontre aussi dans l’analyse filmique, trouve souvent sa source là encore dans le renversement déjà évoqué de la perception de la durée entre le présent vécu et le passé mémorisé.

Une autre forme d’orthogonalité du temps linéaire de l’œuvre nous est apparue quand il a fallu permettre la comparaison d’interprétations d’une même pièce. On a alors introduit la notion de « vue », nouvelle instance de l’ensemble [transcription graphique - commentaire en temps], qui peut être synchronisée avec le même document sonore ou avec une autre version, exécutée donc avec d’autres tempi.

Il faut dans ce cas réaliser la synchronisation avec chacune des versions mises en comparaison, en tissant un isomorphisme chaque fois différent entre le temps musical de la transcription symbolique et du commentaire et le temps physique des échantillons sonores.

Une question délicate se pose quand on veut pouvoir passer instantanément d’une version à l’autre pendant l’écoute sans interruption : il faut que les relations tissées soient suffisamment denses pour pouvoir établir une correspondance acceptable par interpolation entre les deux points de synchronisation symboliques les plus proches (passé et futur).

On constate d’ailleurs que ce saut imprévu d’un temps à l’autre de l’interprétation n’est pas la fonctionnalité interactive la plus pertinente (elle crée un malaise comparable à celui provoqué par le morphing sur les visages), et qu’il vaut mieux pratiquer par des comparaisons « ciblées » guidées par des liens d’écoute d’extraits structurés, qui s’appuient dans leur écriture sur le même tissage temporel préalable.

Aucun média électromécanique (disque, bande, cd) ne permettait jusque-là de procéder à de telles manipulations du temps musical. Pour retrouver une situation d’écoute comparable, il faut peut-être évoquer les joutes musicales entre orchestres populaires…

On peut terminer ce panorama de situations d’écoute active par le Gamelan mécanique, module interactif d’un site réalisé avec Kati Basset pour la Cité de la Musique consacré au gamelan, instrument-orchestre traditionnel indonésien de percussions métalliques.

On peut consulter ce site sur http://www.cite-musique.fr/gamelan/

(choisir Gamelan mécanique - version shockwave (flèche verte) ou version téléchargeable MacOS ou Windows)

L’idée initiale de réaliser ce module d’écoute par enregistrements multipistes successifs des différentes voix de l’orchestre s’est vite heurtée à plusieurs difficultés : re-recording fastidieux à la prise de son, débit multipiste trop lourd à la consultation. C’est naturellement que l’option s’est présentée d’échantillonner toutes les lames de l’orchestre, pour plusieurs instruments d’accords différents, et de reconstituer les exemples par séquencement. Cela donne de bons résultats parce que les hauteurs et les timbres si particuliers des lames sont tous préservés et que la musique de gamelan est jouée de façon très régulière en temps et en intensité (c’est l’orchestration des entrées de pupitres qui fait la forme).

Comme on le verra si l’on en expérimente l’interface, cet « instrument d’écoute » propose trois approches parallèles :

- par la photographie de l’orchestre, que l’on peut « jouer » avec la souris pupitre par pupitre, ou écouter dans son répertoire d’ensemble (certains utilisateurs ont demandé que l’on inverse la photographie de l’orchestre, vue ici côté public, pour pouvoir jouer « à l’endroit » des différents instruments),

- par une représentation circulaire de la structure musicale entièrement basée sur le cycle et dont la dimension principale est concentrique – excentrique, de la simplicité essentielle du gong central à la complexité des ornements des lamellophones aigus à la périphérie.

- par une représentation de type « cartes perforées » où l’on peut programmer soi-même une composition pour gamelan mécanique, librement ou sur les conseils d’une guide d’exercices pédagogiques.

Puisqu’on manipule une sorte de séquence midi, on peut bien sûr isoler chacune des parties et manipuler librement le tempo (la transposition n’a pas de sens ici, les degrés du mode apparaissant plutôt comme des couleurs). On peut aussi progresser dans la structure temporelle (numérotée A-B-C-D), qui plutôt qu’accélérer a parfois tendance à se complexifier par l’extérieur comme une plante dont les feuilles se ramifient, pour retrouver son équilibre en ralentissant.

Plus encore que pour la musique africaine, le temps a ici une structure cyclique, ou plutôt hélicoïdale en progression, avec plusieurs échelles (la pulsation, le cycle, le mouvement), où évolue l’édifice rythmique.

La représentation que nous avons adoptée, et surtout l’expérimentation qu’elle rend possible sur les différents paramètres, permet d’approcher de façon intuitive une conception du temps musical très éloignée de la nôtre, que Kati Basset met en relation avec une vision du monde qu’elle nomme « des royaumes concentriques ».

Il est significatif que cette réalisation, née au départ du besoin d’un outil d’écoute didactique, ait conduit au développement de pratiques qui empruntent aussi à la composition et à l’interprétation.

On peut penser que l’opérabilité des systèmes d’écoute interactifs a tendance à rejoindre celle des outils de création dans une approche globale où les attitudes de l’auditeur et du musicien se complètent. Les DJs avaient déjà ouvert une voie symétrique en détournant platines vinyle et lecteurs numériques à des fins créatives.

[3] voir aussi à ce sujet : Anne-Florence Borneuf, Marie-Hélène Serra, Les guides d'écoute de la médiathèque de la Cité de la musique. Regards pédagogiques sur les musiques traditionnelles (et le jazz), Musimédiane, n° 3, mai 2008

[4] on peut citer aussi dans ce domaine le logiciel iAnalyse de Pierre Couprie.